考績最差的5%註定該淘汰?

在高度競爭的商業世界裡,每年都有許許多多的企業,會遭受外部環境威脅而自然淘汰。企業則為了保持自己的競爭力,也會刻意淘汰不具競爭力的員工。

在人力資源管理的績效考核中,就有一項奉行汰弱留強的「強迫淘汰制」,大意是每年都要評比出績效最差的5%左右的員工,設法讓他們離職或資遣,再引進新血輪替。

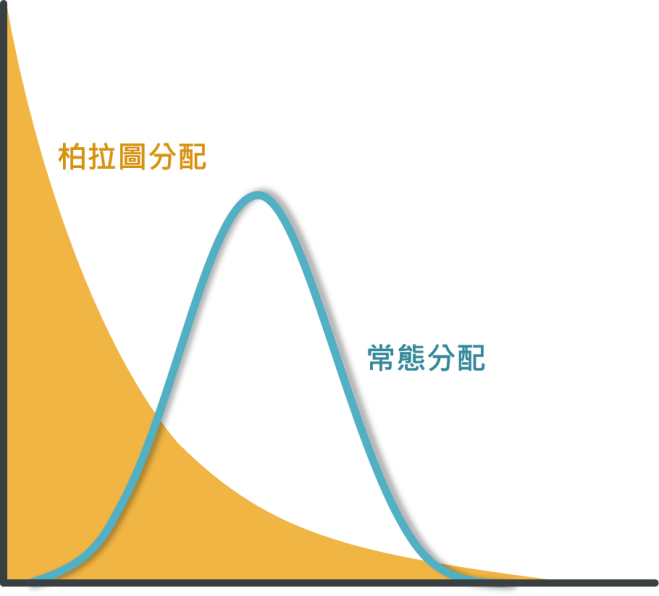

這個制度乍看起來沒有問題,畢竟「汰弱留強」是管理上的重要做法。而在這個淘汰制裡,一般都會假設員工績效屬於常態分配(Normal Distribution),左右兩端代表最優秀與最差的人才,但為數不多,能力介於中間的人數則比例最高。

但問題是,如果員工績效並不符合常態分配,連一開始的「假設」都錯了,那後續的做法是否就有問題。

美國印第安那大學人力資源教授恩斯特.奧伯利(Ernest O’Boyle JR.)與華盛頓大學商學院赫爾曼.阿吉尼斯(Herman Aguinis),就在《人事心理學(Personnel Psychology)》期刊上,共同發表了一篇文章,〈最優與最劣:重新審視個人績效的正常水平(The best and the rest: Revisiting the norm of normality of individual performance)〉。

在該篇文章裡,奧伯利與阿吉尼斯教授重新審視了人力資源管理中,眾多企業一個長期存在的假設-「個別員工的績效表現遵循常態分配」。

他們為此進行了五項研究,涉及的範疇包括:研究人員、演藝人員、政治人物以及業餘和職業運動員共633,263名。結果在各個行業、職位類型、績效指標類型、和時間範圍內,結果都非常一致,呈現出「個人績效不是常態分配(Normal Distribution),而是柏拉圖分配(Paretian Distribution)分配」,如圖1所示。

資料來源:O’Boyle, E. H., & Aguinis, H. (2012). The best and the rest: Revisiting the norm of normality of individual performance. Personnel Psychology, 65(1), 79–119.

柏拉圖分配可以簡單地歸納成一種表達方式,企業中前20%員工,創造出企業80%的績效,至於其它80%的員工帶來20%的結果。只是如果要用這樣的研究來淘汰員工,恐怕會嚇死一堆人。

值得注意的是,這個研究結果顛覆了我們的刻板印象,它也提醒我們,很多時候,錯誤的假設將導致錯誤的管理決策。而「最優與最劣」的研究讓我們重新思考,人力資源管理中選、訓、用、留的影響,畢竟這些議題與個人績效之間有很大的關係。

作者:羅凱揚(台科大企管系博士)、蘇宇暉(台科大管研所博士候選人)繪圖者:彭煖蘋

更多商普好文推薦

「二十個問題」遊戲 - 透過決策樹分解複雜問題

「二十個問題」遊戲 - 透過決策樹分解複雜問題 話說1950年代,美國電視上流行一種稱為「二十個問題(Twenty Question Gam