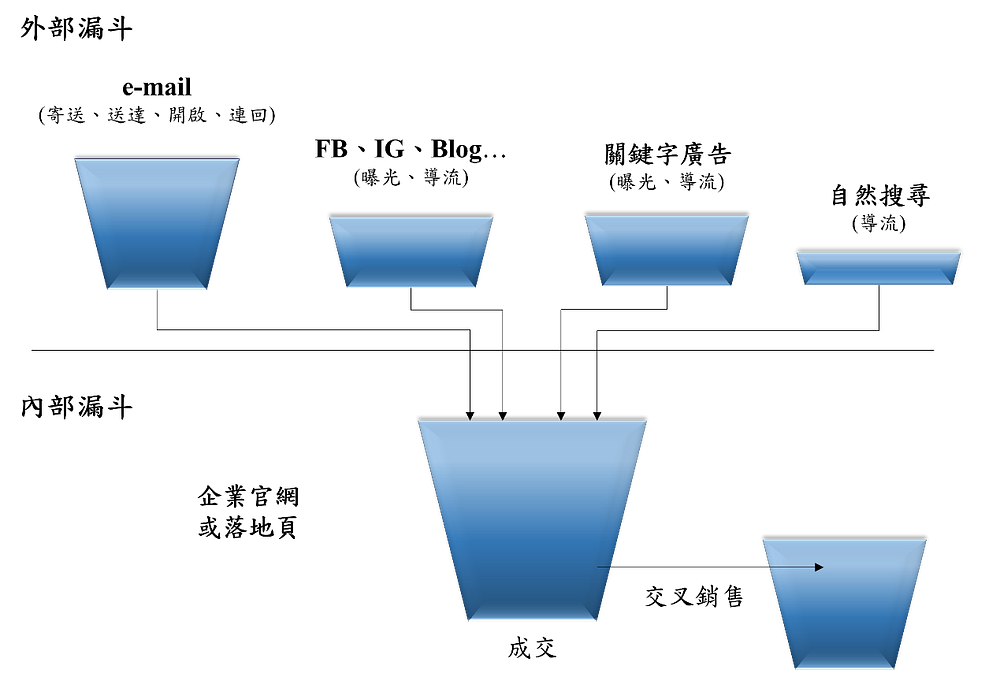

外部漏斗與內部漏斗

企業在從事網路行銷時,可以根據執行的場域,將網路行銷區分成外部行銷與內部行銷。

外部行銷意指企業透過e-mail發送、經營FB、IG、Blog等自媒體、下關鍵字廣告、或是透過搜尋引擎優化(SEO)增加自然搜尋的機會,將消費者導流至企業的官網或落地頁(Landing Page),以利填單或成交。內部行銷則是消費者進入官網或是填單之後,如何促使消費者成交與再次購買等。

再將此概念對應到行銷漏斗,則有所謂的外部漏斗與內部漏斗,如圖1所示。

就外部漏斗來說,不同的行銷工具,如e-mail、FB、IG等自媒體、關鍵字廣告、自然搜尋,背後行銷漏斗的階層數不同。一般而言,e-mail的漏斗階層相對較多,包括寄送、送達、開啟、連回等四個不同的階層;而自媒體經營、關鍵字廣告的階層,可以簡化到曝光與導流兩個階層;自然搜尋甚至是直接連回官網或落地頁。

當消費者進入到官網或落地頁之後,也就進入到內部漏斗。對於在網站上直接成交的電商企業來說,網頁UI/UX的優化,就變得非常重要。每次的修改,都會影響漏斗背後各階層的轉換率,並且還會影響交叉銷售的成績。

而對於以網路行銷產生名單,再藉由業務成交的企業來說,除了要優化網站的UI/UX,還要想辦法增加名單的成交率。對於這類企業來說,負責產生名單與負責成交的人,通常隸屬於不同單位(網路行銷單位負責名單;業務單位負責成交)。這兩個單位之間,常常會產生衝突。例如,業務抱怨名單品質不好;產出名單的單位抱怨業務無法有效成交。

至於該如何解決上述的問題,行銷大師菲利普.科特勒(Philip Kotler)與學者蘇吉.克里希納斯瓦米(Suj Krishnaswamy),在2015年2月的《哈佛商業評論》(HBR)上,發表了一篇〈讓銷售與行銷休兵〉(Ending the War Between Sales and Marketing)文章,提出了解決方法。有興趣的讀者可以參考以下筆者過去所寫的文章。

作者:羅凱揚(台科大企管系博士)、鍾皓軒(臺灣行銷研究有限公司創辦人)